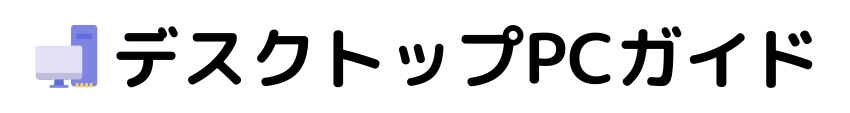

DTMに最適なパソコンの基本スペック

CPUの選び方 パフォーマンスとコア数の重要性

最近のDTM環境では、多くのトラックやエフェクトを同時に処理することが求められます。

これには、強力なCPUが必要とされるのです。

まず、パフォーマンスについて考えましょう。

DTMを行う際には、CPUの処理能力がそのまま作業効率に直結します。

高いクロック周波数や最新のアーキテクチャを持つCPUを選ぶことが推奨されます。

なぜなら、これによりリアルタイムでのレンダリングやエフェクト処理が可能になり、制作の自由度が高まるからです。

例えば、最近のCPU市場では、驚くほど速い処理能力を誇るモデルが登場し、プロの音楽制作者たちから高い評価を受けています。

次に、コア数の考慮が重要です。

一昔前までは、高クロック周波数が重要視されていましたが、現在ではマルチコアのCPUが主流です。

これにより、複数のプロセスを同時に処理することができ、より複雑な音楽プロジェクトにも対応可能になります。

私自身の経験でも、コア数が少ないCPUを使用していた時には、トラックが増えるたびに負荷がかかり、フリーズすることが多く、作業が何度もストップしてしまうことがありました。

しかし、マルチコアCPUに切り替えてから、そのような問題が解消され、作業効率が格段に向上したことを実感しています。

また、CPUの選択においては、メーカーや型番による性能差も無視できません。

例えば、あるメーカーの最新モデルでは、効率良く動作するようチューニングされており、発熱が少なく長時間の使用にも耐えるといった特徴があります。

このような現実的な選択肢はDTMには非常に重要です。

今後の展望として、さらなる技術革新によって、より高性能で低消費電力のCPUが登場することが期待されています。

結局のところ、DTMにおける最適なCPU選びは、パフォーマンスとコア数のバランスをどのようにとるかが鍵と言えるでしょう。

ぜひ参考にしてください。

最新CPU性能一覧

| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |

Cineスコア Single |

公式 URL |

価格com URL |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43070 | 2452 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42823 | 2257 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41854 | 2248 | 公式 | 価格 |

| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41147 | 2345 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38614 | 2067 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38538 | 2038 | 公式 | 価格 |

| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37303 | 2343 | 公式 | 価格 |

| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37303 | 2343 | 公式 | 価格 |

| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35673 | 2186 | 公式 | 価格 |

| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35532 | 2223 | 公式 | 価格 |

| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33782 | 2197 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32923 | 2226 | 公式 | 価格 |

| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32556 | 2091 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32445 | 2182 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29273 | 2029 | 公式 | 価格 |

| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28559 | 2145 | 公式 | 価格 |

| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28559 | 2145 | 公式 | 価格 |

| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25466 | 0 | 公式 | 価格 |

| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25466 | 2164 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23101 | 2201 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23089 | 2081 | 公式 | 価格 |

| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20869 | 1849 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19518 | 1927 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17742 | 1807 | 公式 | 価格 |

| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16056 | 1769 | 公式 | 価格 |

| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15298 | 1971 | 公式 | 価格 |

メモリ容量とストレージの選択ポイント

DTMを始める方で、パソコン選びに悩む方は多いのではないでしょうか。

特にメモリ容量とストレージの選択は重要なポイントです。

まず、メモリ容量ですが、作曲ソフトやプラグインを次々に立ち上げて作業することを考えると、最低16GBは欲しいところです。

実際に、16GBにアップグレードしてから作業効率が飛躍的に上がったという方も周囲には多いです。

しかし、32GBが搭載できるのであれば、負荷の大きいプロジェクトを開く際でも余裕が生まれるので安心です。

次に、ストレージについてですが、SSDを選ぶことは考えるまでもないかと思います。

SSDにすることで、ソフトの起動時間が短縮され、サンプルの読み込みもスムーズになり、生産性が向上します。

最近のプロジェクトファイルやオーディオサンプルはどんどん容量が増えており、1TB以上のストレージを用意しておくのが無難です。

ストレージ容量が不足して「もっと容量があれば…!」と後悔する前に、大容量のSSDを選ぶことはもはや常識ともいえる部分です。

また、外付けストレージを活用する方もいるでしょう。

私自身、外付けSSDを活用することで、プロジェクトの保存やコピーが迅速になり、業務がスムーズに進むようになりました。

DTMに最適なスペックを考えることは、音楽制作をより楽しむためにも絶対に避けたいですよね。

パソコンを選ぶ際は、メモリ容量とストレージの選択を慎重に行いましょう。

ぜひ参考にしてください。

オーディオインターフェースとの互換性を考慮

選び抜かれたパソコンでDTMを楽しむためには、オーディオインターフェースとの互換性も無視できない要素です。

なぜなら、これが音質やレイテンシ(音の遅延)に直結してくるからです。

互換性がないとせっかくの高性能機材も本領を発揮できないのです。

まず、オーディオインターフェースの接続方式を確認することが重要です。

USB接続が主流ではありますが、最新のインターフェースではThunderbolt接続が増えてきています。

これによって、より低いレイテンシと高いデータ転送速度が実現可能です。

しかし、これがすべてのPCで使えるわけではありません。

私自身、過去にポートの有無を確認せずに購入し、無駄になってしまったことがあります。

さらに重要なのは、各種ドライバの安定性です。

特にWindowsとMacでは互換性の問題が生じるケースもあります。

私の経験では、Macの方がオーディオインターフェースとの相性が良いことが多いと感じています。

ですが、Windowsでもメーカーが提供する専用ドライバを正しくインストールすれば、これを克服することは不可能ではないかもしれません。

しかし、日々のアップデートに対応するドライバサポートがしっかりしているメーカーを選ぶ必要があります。

それこそが、安心してDTMを楽しむための秘訣と言えるでしょう。

最後に、対応するサンプリングレートやビット深度に目を向けることも大切です。

高音質を目指すのであれば、最大192kHz/24bitをサポートするインターフェースを選びたいところです。

高い解像度で録音できると、音楽制作のクオリティが飛躍的に向上することが分かっています。

オーディオインターフェースとパソコンの互換性をしっかり確認しておけば、ストレスなくDTMを楽しむことができるはずです。

ノートパソコン vs デスクトップ どちらがDTM向け?

モビリティとパワーのバランスを取る

ノートパソコンの強みは、何と言ってもその携帯性と利便性です。

しかし一方で、デスクトップと比べると性能面や拡張性に制約があるのも事実です。

インテルやAMDといったメーカーからは、DTM用途にも適した高性能なノートPCが次々と登場しています。

最近のノートパソコンはパワフルなプロセッサと大容量のメモリーを搭載し、ほんの少しの遅延でさえも許されないオーディオ制作にも十分対応できるものが増えてきました。

性能はデスクトップに匹敵するとまでは言えないものの、少なくとも簡単なプロジェクトを進めるには十分なスペックです。

一方でデスクトップパソコンには、依然として強い魅力があります。

特にハイエンドなプロジェクトを手掛けるプロデューサーなら、その拡張性とカスタマイズ性は見逃せません。

最新グラフィックスカードや大容量ストレージ、さらには高性能なオーディオインターフェースを組み込み、自分専用の環境を構築することができます。

例えば、私は以前、いくつものプラグインを駆使して複雑なミックスを行っていた際には、どうしてもデスクトップが欠かせませんでした。

このような場合には、デスクトップの圧倒的なパワーが必要となるのです。

それに、最近のデスクトップはミニPCとして小型化も進んでおり、以前よりもスペースを気にせず設置することができるようになってきました。

「ノートで小回りを効かせるか、デスクトップで圧倒的な力を得るか?」と悩む皆さんには、まさに悩みどころでしょう。

自分自身のスタイルに合ったハードウェア選びこそが、創作活動の質を向上させる大きなカギとなるでしょう。

拡張性とカスタマイズ性がもたらす利点

拡張性とカスタマイズ性がもたらす利点は、特にデスクトップを選ぶ理由の一つとなっています。

DTM(デジタル・オーディオ・ワークステーション)においては、この点が非常に重要です。

音楽制作の要求は年々高度化し、ソフトウェアやプラグインの負荷は増すばかりです。

それに伴い、ハードウェアの拡張性のある環境を持っていると大きなメリットを享受できます。

例えば、楽曲のレイヤーを増やしても、追加のメモリスロットに互換性のあるRAMを増設するだけで、パソコンのパフォーマンスを維持することができてしまいます。

これができるのとできないのとでは、制作のスピードや効率が大きく異なります。

デスクトップPCは、その拡張性の高さから、ストレージを追加したり、グラフィックカードを強化したり、といったアップグレードが容易になっています。

これにより、長期間にわたって使用するパソコンの寿命を延ばすことができるわけです。

最近ではグラフィックカードの価格も上昇していますが、ここ数年の半導体不足の影響を受けたものの、再び手の届く範囲になってきています。

個人的には、音質の良さにこだわりたいので、オーディオインターフェースを複数使用できる環境を整えていますが、これもデスクトップならではの醍醐味といえるでしょう。

また、カスタマイズ性も忘れてはなりません。

DTMでは、好きな機材やソフトウェアとの相性を考慮しながら、自分だけの理想環境を構築することが大切です。

例えば、インテルかAMDかで悩む方も多いかもしれませんが、個人的にAMDの最新プロセッサに興味を持っています。

理由はそのコストパフォーマンスと、クリエイティブ作業に適したマルチスレッド性能に魅力を感じているからです。

もちろん、パフォーマンスだけでなく、ユーザーインターフェースの快適さも重要な要素です。

クリエイティブな作業は快適な環境であればあるほど成果があがるものですから、細部にまでこだわりをもってカスタマイズすることをおすすめします。

例えるなら、ヴィーガン料理を提供するレストランでトリュフをプラスオプションに加えて特別な一皿を楽しむようなものです。

あなた自身の「音楽制作のキッチン」に最適な素材を取り入れることができます。

このように、拡張性とカスタマイズ性は単なるスペックの話にとどまりません。

要注目です。

BTOパソコン おすすめモデル5選

パソコンショップSEVEN ZEFT R60ST

| 【ZEFT R60ST スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |

| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |

| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |

| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |

| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN EFFA G09B

| 【EFFA G09B スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |

| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |

| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |

| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |

| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN ZEFT R60GN

| 【ZEFT R60GN スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |

| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |

| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Antec P10 FLUX |

| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |

| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN ZEFT R58DD

| 【ZEFT R58DD スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |

| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |

| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |

| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |

| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

生産性を高めるディスプレイの活用法

私自身、初めてウルトラワイドディスプレイを導入したとき、その作業の快適さに驚きを覚えました。

特に複数のトラックを同時に表示できることで、ミックス作業が劇的にスムーズになったのです。

これがあるとないとでは、大違いですね。

さらに、デュアルディスプレイも選択肢としては捨てがたいです。

例えば、一方の画面にDAWソフトを開き、もう一方にはプラグインやエフェクトを並べておくことで、より直感的に操作することができます。

これは時間短縮のみならず、創造性を活かすための有効な方法といえるでしょう。

ディスプレイ一枚で済ませようと思うと、ウィンドウの切り替えが面倒で、クリエイティブな追い込み作業中の集中力を削がれかねません。

また、解像度が高いディスプレイは微細な音の波形を確認する際にその真価を発揮します。

解像度が足りないと細かいエディットがしにくく、結果的に音質にも影響しかねません。

つまり、高解像度ディスプレイを使用することで、音楽の完成度をより高めることができるのです。

そうしたディスプレイの選び方については、優劣をつけるのは難しいものですが、重要なのはやはり自分の制作スタイルに合ったものを見つけることです。

私としては、効率を求めるなら、画面サイズと解像度、そしてそれをどのように配置するかをしっかりと考えることをおすすめします。

音楽制作においてディスプレイをどのように活用するか、この一歩が次のレベルへの鍵になるかもしれません。

ぜひ参考にしてください。

DTMソフトウェアとパソコンの相性

主要なDAWソフトウェアとの互換性

DAWソフトウェアはDTMにおいて欠かせない存在ですが、パソコンとの互換性が思った以上に重要です。

特にWindowsとMacのどちらを選ぶかは、使用するDAWによって性能が大きく影響を受ける可能性があります。

例えば、AppleのLogic ProはMac専用であり、その最適化された環境でのパフォーマンスは非の打ち所がありません。

このため、Logic Proを使いたい方にはMac一択になりますが、Windowsを希望する方には他の選択肢を考える必要があります。

一方で、AvidのPro ToolsやAbleton Liveはクロスプラットフォームで動作しますが、使用するプラグインやオーディオインターフェイスによっては動作が不安定になることがあると言われています。

また、各DAWはしばしば新しいハードウェアやOSに対する対応が遅れることがあり、最新機種だからといってぴったり合うとは限らないので、購入前の確認が重要です。

例えば、最近のM1チップ搭載のMacでは、一部のソフトウェアやプラグインが完全には対応していないという声も聞かれます。

筆者の経験では、以前Windows環境でCubaseを使用していた際、特定のビデオカードとの相性問題により、表示が遅れるトラブルを経験しました。

これは、NVIDIAのドライバ更新で解決されましたが、日常的に使うツールでこうした問題に直面すると生産性に大きく影響してしまいますよね。

最新のベンチマークにこだわりすぎると、思わぬ落とし穴に出会うこともあります。

DTMのパソコン選びで成功するためには、DAWソフトウェアとの互換性を最重要視することが肝要です。

多くのプロが導入するスタジオ機材とパソコンの構成を参考にしながら、将来の拡張性も考慮に入れた選択をするのが良いでしょう。

特にプロジェクトが大規模になると、メモリやCPUの性能もさることながら、ストレージの速度や容量も無視できません。

プラグインの負荷を軽減するための工夫

このことは、DTMにおいて特に顕著です。

私も過去、愛用のDAWソフトを使っている最中に、突如としてフリーズする経験を何度もしてきました。

それはまるで最近話題になったOSのアップデートがいきなりシステムに負担をかけた状況に似ています。

では、どうすればこの負荷を軽減できるのでしょうか。

実際、プラグインの設定で多少の調整をしただけで、全体のステムが驚くほどスムーズになることがあります。

たとえば、一度に使用するプラグインの数を意識的に減らし、必要な時だけアクティブ化するようにするというシンプルな方法があります。

また、軽量化されたプラグインを積極的に選んで使用することも、CPU負荷を低減するための一つの手です。

これにより、オーバーロードを回避し、快適な作業環境を維持できるわけです。

また、最近のDTM界隈では、クラウドベースのプラグインも注目されています。

私も最初は抵抗を感じましたが、クラウドで処理を行うことで、ローカルのパソコンの負荷が軽減され、そのメリットを肌で感じています。

こうした技術革新により、今後ますます負荷が軽減されていくことを期待したいところです。

もう一つの方法として、プラグインをフリーズするという技術的な手法も効果的です。

プロジェクトが一旦完成した段階で、頻繁に調整しないトラックをフリーズしておくことで、CPUにかかる負荷を大幅に減らすことができ、それにより新しいアイデアやクリエイティブなプロセスに集中できる環境が整います。

このように、負荷軽減のための工夫を行うことで、より一層、音楽制作に没頭できるわけです。

DTMをする者にとって、これらの戦略は知っておくべき必須のテクニックといえるでしょう。

最新OSとの最適化による性能向上

最新のOSは、しばしば最新技術の進化を受けて設計されています。

このため、ハードウェアが古い場合には、最新OSへの対応がスムーズにいかず、せっかくの機能を十分活用できないことがあります。

ここで重要なのは、最新のOSに対応したハードウェアを選ぶことです。

これによって、ソフトウェアの動作効率が劇的に向上することが分かっています。

例えば、最新のOSではマルチコアプロセッシングがますます洗練されており、これを最大限に活かすためには、最新のマルチコアプロセッサを搭載したパソコンを選ぶことが欠かせません。

実際に、私が先日手に入れたハイエンドなプロセッサ搭載のパソコンでは、DTMソフトウェアの起動速度や作業のレスポンスが大幅に向上しました。

この速度向上のおかげで、音楽制作の過程でストレスを感じることが少なくなり、より創造的な作業に集中できています。

さらに、最新OSはセキュリティ面でも非常に優れています。

これに対応した新しいハードウェアを使用すれば、セキュリティアップデートが迅速に行われ、DTM作業中のデータ保護もしっかりと確保されます。

「これくらい新しいから十分だろう」と思っていたデバイスでも、実は新しいバージョンのOSに最適化されていることで、さらなる快適さを享受できるのです。

アップデートが来るたび確認するのも効果的です。

こうした最適化によるメリットは、単なるスペック向上だけではなく、長時間にわたる作業でも安定性が維持されることにあります。

特に、複数の音源を同時に扱うような複雑な音楽制作では、この点が効いてきますね。

結局「性能を引き出すためには最適化が必須」といえるのです。

最新のOSとハードウェアの組み合わせで、クリエイティブな活動をより快適にしていきましょう。

ぜひ参考にしてください。

DTM初心者におすすめのパソコンブランドとモデル

手頃な価格で高性能を実現するモデル

コストパフォーマンスを重視しつつ、しっかりとした性能を求める方にとって、最近のパソコンの中には驚くようなモデルが揃っています。

例えば、一時期話題となった新しいM1チップを搭載したMacBook Air。

ファンレスデザインで静音性が高く、夜遅くまで作業する方にも嬉しい特長です。

さて、Windows派の方には、Ryzenプロセッサーを搭載したモデルもおすすめです。

私自身も実際に使ってみて、そのマルチタスク性能には感心しました。

特に、多くのトラックを使用し、重いプラグインを複数立ち上げるような場面でもスムーズに動作することが分かっています。

そして、最近ではハイレゾ音源の需要も高まっています。

これに対応するには、やはり一定以上の性能が求められます。

この点でも、ミドルレンジの価格帯でありながら、ストレージやメモリが十分に備えられている機種を選ぶといいでしょう。

特に、SSDの搭載はもはや当たり前になっていますが、その中でもNVMeタイプを選ぶことで、より高速な読み書きが期待できます。

結局「どのモデルが最適なのか?」という問いに対しては、私はバランスの取れたモデルを選ぶことをお勧めしたいです。

手頃な価格でありながら、十分な性能を持つモデルが市場には確かに存在します。

ぜひ参考にしてください。

BTOパソコン おすすめモデル5選

パソコンショップSEVEN ZEFT R60FT

| 【ZEFT R60FT スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |

| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |

| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Thermaltake Versa H26 |

| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |

| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN ZEFT R60FQ

| 【ZEFT R60FQ スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |

| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |

| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Antec P20C ブラック |

| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |

| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN ZEFT R65P

| 【ZEFT R65P スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen5 8600G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |

| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |

| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |

| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |

| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN ZEFT R60IR

| 【ZEFT R60IR スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |

| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |

| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Thermaltake The Tower 100 Black |

| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |

| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN ZEFT R59ABB

| 【ZEFT R59ABB スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |

| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |

| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Antec P20C ブラック |

| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |

| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |

| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

プロフェッショナル向けモデルの特色

プロフェッショナル向けモデルの特色についてご紹介していきます。

プロフェッショナル向けのモデルは、音楽制作に特化したハードウェア仕様が特徴的です。

まず、プロ用モデルに欠かせないのが高性能なプロセッサです。

音楽制作では、リアルタイムで複数のトラックを処理したり、エフェクトを適用したりすることが頻繁にあります。

そのため、CPUは予算の中でできるだけ高性能なものを選択するのが通例です。

最近の音楽プロデューサーは、複雑なレイヤーを駆使して作品を作り上げることが当たり前になっています。

「CPUを妥協しては、次のステップに進めない」という意識を持つ方も多いでしょう。

さらに、RAM(メモリ)も欠かせない要素です。

頻繁に使用するサンプルやプラグインが多い場合は、最低でも16GB、安定した作業環境を求めるなら32GB以上を目安にすると良いでしょう。

ストレージについても話題になりがちです。

昔はHDDが主流でしたが、現在は圧倒的にSSDを選ぶ方が増えています。

SSDならではの高速なデータ読み込みは、プロの作業効率を大幅に向上させることが分かっています。

プロジェクトファイルの保存や読み込みの時間を短縮できるわけで、音楽製作において大きな助けとなります。

ストレージが速いということは、クリエイティブな作業に専念できる時間が増えるということです。

近年のトレンドとして、ThunderboltやUSB-Cポートを搭載したモデルが多く見られます。

高速なデータ転送が可能なだけでなく、オーディオインターフェースや外付けデバイスともスムーズに接続することができ、スタジオでのワークフローが格段に向上します。

つい先日も、友人の音楽プロデューサーがThunderbolt対応のオーディオインターフェースを導入してから、作業効率が劇的に上がった、と喜んでいました。

そのような進展を目の当たりにすると、「やはり新しい技術は積極的に取り入れなければ」と心に誓う場面もあるでしょう。

以上のように、プロフェッショナル向けのモデルには特有の魅力が詰まっています。

サポート体制が充実したメーカーの選び方

パソコン選びにおいて、サポート体制がしっかりしているメーカーを選ぶことは非常に重要です。

特にDTMに適したパソコンを選ぶ際には、トラブルが発生したときの対応が迅速かつ的確であることは絶対に譲れないポイントですよね。

これから紹介する3つのメーカーは、サポート体制も含めて、非常に信頼できる選択肢です。

まずはDellについてご紹介します。

故障時の対応がスピーディで、必要なパーツの交換も迅速に行ってくれるため、仕事で忙しいビジネスパーソンにも安心感を与えてくれます。

次にドスパラです。

ドスパラはパソコンのカスタマイズ性が高く、DTM向けに最適なパーツを組み合わせることができるのが魅力です。

特に店舗でのサポートが充実しており、店頭での相談ができるのは大きなメリットです。

ある日、音が出なくなるトラブルが発生しましたが、直接店頭で相談することで即座に解決できた経験があります。

DTMは非常に繊細な作業が伴うため、こういったサポートは非常に心強いものです。

最後にパソコンショップSEVENを取り上げます。

秋葉原に店舗を持ち、国内生産の安心感を提供してくれる老舗メーカーです。

フルカスタムPCが作れるため、自分の使用スタイルに合わせてパソコンを組むことができるのが特徴です。

さらに、有名ブランドのパーツを使っているため、信頼性は抜群です。

多くのYoutuberやプロゲーマーが愛用していることからも、その信頼性の高さがうかがえるでしょう。

私もDTMのためにカスタマイズを重視しているため、ここのパソコンを選ぶことが多いです。

BTOの選択肢に困ってしまうこともありますが、最終的にはここで安心して決めています。

しっかりとしたサポート体制を持つこれらのメーカーの中から、自分のニーズに合ったパソコンを探すのは大変心強いです。

クリエイティブな作業に最適なグラフィックカード

GPUとDTMの相乗効果とは?

現代のDTM環境において、GPUは単なるゲーム向けのパーツとしてだけではなく、クリエイティブ作業にも大きな影響を与えています。

かつての私は、DTMにはCPUさえ良ければ事足りると考えていました。

しかし最近では、GPUが持つ並列処理能力が、音楽制作ソフトウェアでも活用されることが増え、その重要性が再認識されています。

「え、DTMでGPU?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、最新のDAW(Digital Audio Workstation)は、ビジュアル面の強化やエフェクトの処理でGPUの力を借りることがあるのです。

私の知人の一人が、音楽制作において重たいプロジェクトを扱っているときに、新しいGPUを導入したと聞きました。

それまで余裕がなかったプラグインの処理がスムーズに進み、その結果、制作時間が短縮されただけでなく、より複雑なエフェクトをリアルタイムで試すことができるようになったとのことです。

このように、GPUの投入によってDTMのフローがスムーズになることは、今後ますます一般的になっていくことでしょう。

また、ライブパフォーマンスでの視覚効果と音楽を同期させたい場合にも、GPUの能力が強い味方になります。

映像をリアルタイムで細かく制御しつつ、音楽との同期を取るためには、GPUの力が強く求められます。

昨今の音楽ライブでは、視覚効果もセットで楽しむスタイルが当たり前になっていますから、ここで優れたGPUを選ばない手はありません。

未来のDTM環境は、ますます高性能なGPUの恩恵を受けることになるでしょう。

特にAI技術が進化し、音楽制作における生成や加工にもAIが活躍する時代が来れば、GPUの役割はさらに大きなものになることが考えられます。

最新グラフィックボード(VGA)性能一覧

| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |

3DMarkスコア FireStrike |

TGP | 公式 URL |

価格com URL |

|---|---|---|---|---|---|---|

| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48699 | 101345 | 575W | 公式 | 価格 |

| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32156 | 77621 | 360W | 公式 | 価格 |

| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30157 | 66374 | 304W | 公式 | 価格 |

| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30080 | 73001 | 355W | 公式 | 価格 |

| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27168 | 68530 | 300W | 公式 | 価格 |

| Radeon RX 9070 | 16GB | 26510 | 59890 | 220W | 公式 | 価格 |

| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21953 | 56472 | 250W | 公式 | 価格 |

| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19923 | 50191 | 263W | 公式 | 価格 |

| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16563 | 39144 | 145W | 公式 | 価格 |

| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15997 | 37979 | 180W | 公式 | 価格 |

| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15859 | 37757 | 180W | 公式 | 価格 |

| Arc B580 | 12GB | 14641 | 34718 | 190W | 公式 | 価格 |

| Arc B570 | 10GB | 13745 | 30681 | 150W | 公式 | 価格 |

| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13205 | 32174 | 145W | 公式 | 価格 |

| Radeon RX 7600 | 8GB | 10824 | 31559 | 165W | 公式 | 価格 |

| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10653 | 28420 | 115W | 公式 | 価格 |

オンボードグラフィックスと専用カードの違い

オンボードグラフィックスと専用カード、この二つはDTMにおいても大きな違いを生む要素です。

オンボードグラフィックスはCPUやマザーボードに内蔵されているタイプで、一般的なオフィスワークやウェブ閲覧には十分に対応できます。

しかし、DTMのように複雑な音響処理や大規模なプロジェクトを扱う際には、負荷がかかりやすいことは避けられません。

一方で、専用のグラフィックカードを使用することで、これらの負担をかなり軽減できるわけです。

昨今のDTMソフトウェアは、視覚的な要素も重要です。

グラフィックカードの能力が高ければ高いほど、スムーズなインターフェース操作が可能になり、生産性も飛躍的に向上することが分かっています。

グラフィックカードが得意とする並列処理能力が、複数トラックを扱うときに大いに役立つのです。

また、かつて「グラフィックカードなんてクリエイティブ作業には不要じゃないの?」と疑問を持つ方もいましたが、この数年で状況は一変しました。

特に私の経験上、映像と音楽をシームレスに組み合わせるプロジェクトを進める際には、高性能なグラフィックカードが必須となっています。

複数のモニター環境を整えて作業する方も増えており、より効率的な作業を求める声も高まっています。

私自身、最初はオンボードグラフィックスで十分だと考えていたものの、専用カードに移行してからは、作業効率の大幅な向上を感じました。

音楽制作を円滑に進めるための投資として、ぜひ検討する価値があると言えます。

BTOパソコン おすすめモデル4選

パソコンショップSEVEN SR-ar7-8270U/S9ND

| 【SR-ar7-8270U/S9ND スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |

| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |

| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |

| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |

| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN ZEFT R60HA

| 【ZEFT R60HA スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |

| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |

| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |

| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |

| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN SR-u7-6170U/S9ND

| 【SR-u7-6170U/S9ND スペック】 | |

| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |

| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |

| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |

| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |

| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN ZEFT R65P

| 【ZEFT R65P スペック】 | |

| CPU | AMD Ryzen5 8600G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |

| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |

| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |

| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |

| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |

| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

パソコンショップSEVEN SR-u7-6170D/S9

| 【SR-u7-6170D/S9 スペック】 | |

| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |

| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |

| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |

| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |

| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |

| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |

| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |

| BlueTooth | BlueTooth 5 |

| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |

| OS | Microsoft Windows 11 Home |

ビジュアル・プロダクションも視野に入れた選択

ここまで来るとグラフィック性能も無視できません。

特に、演奏動画を制作したり、ミュージックビデオの編集を手がけたりする際には、高性能グラフィックカードが必要です。

私自身もあるイベントでミュージックビデオを制作した際に、最新のグラフィックカードを導入した友人のマシンと私のマシンのレンダリング速度の差を見て愕然としたことがありました。

当時の私のマシンでは1時間かかる作業が、友人のマシンでは30分で終わるという現実を目の当たりにしました。

その時はやはり最新技術を採用したモデルの威力を実感せざるを得ませんでした。

また最近では、生成系AIを活用したクリエイティブ作業も注目されています。

こういった作業では大量の演算を必要とするため、グラフィックカードの性能がクリティカルな要素となります。

「自分は音楽制作がメインだから」と思っていた方も、AI対応を考慮することで、更に広がるクリエイティブの可能性を見逃してはなりません。

グレードアップするためのパソコンパーツ

RAMの増設で実現する快適な作業環境

特に、大規模なプロジェクトを抱える方にとっては、作業の快適さを左右する一因となるでしょう。

RAMが多ければ多いほど、同時に多くのプラグインを立ち上げたり、巨大なサンプルライブラリをロードしたりする際のストレスが激減します。

音楽制作において、創造性が求められる瞬間に限ってパソコンの動作がもたついてしまうのは、避けたいシナリオです。

私も過去に、DTM用のプロジェクトが大きくなりすぎて、パソコンがフリーズするという事態を経験したことがあります。

あの時は、まるで人気アプリが突然クラッシュしたときのような焦燥感を感じました。

その経験から、RAMの重要性を痛感し、すぐに増設を決断したのです。

結果として、作業効率が圧倒的に向上しました。

今後の展望としても、音楽制作ソフトウェアやプラグインのクオリティが向上し続ける中で、より多くのメモリが求められることは間違いないでしょう。

AI技術の進化に伴い、リアルタイムでの音源生成や補正が当たり前となる中、RAMの増設はさらに重要性を増すことが考えられます。

それでは、今すぐにでも「作業環境を快適にしたい!」と感じている方は、RAMの増設を検討するべきです。

SSDへの換装で得られる読み書き速度の向上

音楽制作の現場では、データの読み書き速度は作業効率を大きく左右します。

HDDでは待つことが多かった重いプロジェクトも、SSDにした途端、瞬く間に開くようになりました。

最近の映画では、特にアクションシーンでスピード感が求められますが、SSDに換装したパソコンで音楽制作を行うというのは、まさにそれに似た爽快感を味わえるのです。

データ転送のストレスが解消され、インスピレーションが沸いた瞬間にすぐ作業着手できるというのは、クリエイティブな作業において非常に重要です。

せっかくの閃きをストレージのせいで逃してしまうのは、アーティストにとって何とも言えないジレンマでしょう。

私自身がSSDに換えた際には、DTMだけでなく、全体の作業が効率的になり、思った以上に作業時間が短縮されました。

まさに「時は金なり」という言葉が身に染みるほどです。

今後の展望としては、SSDのさらなる高速化や容量の増大が続くことを期待しています。

定期的なバックアップを行い、データの安全を確保した上で、思う存分クリエイティブな作業に専念したいですね。

ぜひ、自分の環境に合わせた最適なSSDを見つけ、DTMをさらに快適に楽しむための一歩を踏み出してみてください。

SSD規格一覧

| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |

|---|---|---|---|

| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |

| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |

| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |

| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |

| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |

冷却システムの強化でプレミアムなパフォーマンスを発揮

冷却システムの強化でプレミアムなパフォーマンスを発揮するためには、パソコン内部の熱管理が不可欠です。

特にDTM作業においては、CPUやGPUが高負荷で動作することが多く、その結果、発生する熱を効率的に排出できるかどうかが安定したパフォーマンスを保つ鍵となります。

「何も対策しなくても大丈夫」と油断していると、パソコンが突然シャットダウンするなんて事態も起こり得ますよね。

昨今のトレンドとして、水冷システムが高性能PCのスタンダードとなりつつあります。

というのも、空冷式では吸排気ファンの音が気になる場合があるため、静音性を求める環境でのDTM作業には水冷が適しているからです。

私自身も最近のアップデートで水冷システムを採用し、その効果に感嘆しました。

これまでの空冷の音が嘘のようです。

もちろん、全ての環境において水冷が最適であるとは言えませんが、パフォーマンスの安定性と静音性を考えると、水冷システムの導入は非常に有効な手段だといえるでしょう。

また、冷却システムの選択にあたっては、パソコンケースの選び方も非常に重要です。

通気性の良いケースを選ぶことでも、熱のこもりを大幅に軽減することができます。

特に自作PCの場合、ケース内の空気の流れを視覚的に確認しながら組み立てることで、さらに効率的な冷却効果を得られます。

バーチャル楽器と音源ライブラリのためのストレージ戦略

大容量ストレージがもたらす利点

大容量ストレージがもたらす利点をいくつか挙げてみます。

DTM、デジタル音楽制作において、ストレージは単なるデータの保存場所ではありません。

それはクリエイティブなアイディアを形にする大切な基盤であり、その重要性は計り知れません。

特に、最近のニーズに合わせて急激に拡充されるデジタル音源ライブラリをフル活用するには、大容量のストレージが欠かせないのです。

第一に、音源ライブラリの多さです。

有名なソフトウェア音源の中には一つで数百ギガバイトを占めるものも存在し、これを積極的に使おうとするならば、日々の作業でストレージ不足に悩まされることになるでしょう。

このため、内蔵SSDの容量が広ければ広いほど作業はスムーズです。

また、私たちの音楽制作にとって不可欠なこととして、プロジェクトを何度も保存し、バージョン管理を行うことが挙げられます。

ちょうど、AIが進化し続ける現代のように、私たちの音楽制作環境も絶えず成長しています。

このようにしてアーカイブを保管できる点で、大容量ストレージは大きな利点を提供します。

しかし、忘れてはいけないのは、予算とパフォーマンスのバランスです。

特に高速なNVMe SSDは多大な費用を要することもありますので、プロジェクトの必要性に応じて優先順位を見極めることが賢明です。

また、音楽制作中にコンピュータが遅延なく稼働することが重要なのは、皆さんもご存じの通りでしょう。

ですから、必要なストレージ量をしっかり計算し、最適な容量を備えたストレージを選ぶと良いでしょう。

「容量が大きいのはいいが、それだけではない!」と考えることが鍵です。

これからの音楽制作はさらなるハイレゾ音源の普及や3Dオーディオの進化とともに、データの爆発的な増加が予測されます。

大容量ストレージの選択は、こうした未来の音楽制作環境に備えるための最も現実的な方法と言えるでしょう。

外付けストレージの活用法と選び方

DTMの世界では、外付けストレージの選び方が作品のクオリティに大きく影響を与えることがあります。

ストレージの選択によって、作業の効率や安定性が大きく変わることが分かっています。

私たちは、音源ライブラリやプロジェクトファイルの保存先として、信頼できる外付けストレージを確保する必要があります。

そして、最近のトレンドとして、NVMe対応の外付けSSDが注目されています。

これにより、従来のSATA SSDよりも高速なデータ転送が可能になり、大容量の音楽ファイルやサンプルライブラリの読み込み時間を大幅に短縮できます。

これは、作業のスピードが命ともいえる音楽制作用途には心強い味方です。

しかし、何でも高速なら良いというわけではありません。

過剰なスペックを求める必要はほとんどないでしょう。

また、外付けストレージの選択肢として、耐久性も重要なポイントです。

特に持ち運びの多い方には防振・耐衝撃性能の高いモデルが人気です。

ストレージが壊れてしまうと大切なデータが失われるリスクがあり、これは絶対に避けたいですよね。

一方で、私も使用しているオーディオインターフェース「Apollo Twin」に接続するためのThunderboltストレージも魅力的です。

Thunderbolt対応ストレージは、非常に高い転送速度を実現でき、DAWのプロジェクトをサクサクと扱える点が特徴です。

最近では、USB4対応デバイスも増えてきており、これも一考の価値があります。

将来的には、こうした規格が主流になることは間違いないと考える方も多いでしょう。

現代のDTM環境において、外付けストレージは単なるデータの保存場所ではなく、システム全体のパフォーマンスを支える重要な役割を果たしています。

選択に迷うこともありますが、自分の制作スタイルに最適なストレージを選び出すことができて初めて「最良の制作環境」といえるのです。

ぜひ参考にしてください。

クラウドストレージとの併用による柔軟性

クラウドストレージを活用すれば、実に多くのメリットが得られるのです。

特に、DTMにおいては、その柔軟性が光ります。

私自身も、これまでの経験から、ローカルストレージとクラウドストレージをうまく組み合わせることが成功のカギであることが分かっています。

まず、プロジェクトファイルをクラウドに保存することで、ハードディスクの容量を圧迫することなく、様々なデバイスからアクセスできるのが魅力です。

また、突然のハードウェアトラブルでデータが消失してしまう心配も大幅に軽減されるのです。

バックアップの重要性については言うまでもありませんね。

私も以前、ローカルストレージのみに依存していた時期がありました。

突然のディスク故障で、重要なプロジェクトファイルを失ってしまった経験は今でも悔やまれます。

それ以来、クラウドストレージを積極的に活用するようになり、業務の効率が飛躍的に向上したのを実感しています。

情報がどこからでも取り出せるこの利便性は、まさしく現代のDX(デジタルトランスフォーメーション)と呼ばれる新潮流にふさわしい特徴でしょう。

さらに、クラウドストレージの多くは、バージョン管理機能を備えているため、過去の作業段階に簡単に戻ることができるのです。

例えば、「この設定、あとから変えたかったのに!」という経験をされた方もいるかもしれませんが、クラウドサービスを使えばそのような悩みとは無縁になります。

とは言え、クラウドサービスを選ぶ際には、転送速度やセキュリティ面の検討が大切です。

特にセキュリティは、個人情報やプロジェクトファイルが外部に漏れるリスクを未然に防ぐための重要なポイントです。

この点においては、定期的にサービスの見直しを行い、最新の情報をキャッチアップすることがおすすめです。

そうしたメリットを活かし、クラウドストレージを活用したストレージ戦略を組み立てることで、DTMの可能性を最大限に引き出すことができるわけです。

静音性を追求したDTMパソコンの選び方

静音パーツで音楽制作に集中

静音パーツで音楽制作に集中するためには、まずノイズの発生源について考慮する必要があります。

パソコン内部で特に音を発する要因としては、ファンやハードディスクが挙げられます。

「稼働中のファンの音が気になって曲作りに集中できない!」と感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、ここで高性能でありながら静音性の高いファンを選ぶことが重要です。

現代のDTM環境では、SSDの導入が一般的になっています。

ここで、私は最新のNVMe SSDを導入したことで、作業の効率が格段に上がった体験があります。

データの読み書きスピードが高速なため、サンプルのロード時間が短縮され、創作の流れが途切れないのです。

次に気をつけたいのは、パソコンケースそのものの選定です。

静音パッドが内蔵された「静音ケース」を探してみてください。

さらに、ケースの素材や設計も吸音性に影響しますから、なるべく素材がしっかりしたものを選ぶと良いでしょう。

電源ユニットの選択も静音環境には大きく関与します。

最近の電源ユニットには、一定負荷以下ではファンが停止する「セミファンレス」機能が搭載されているものもあります。

この機能により、アイドル時などには全くファンが回らず、無音の状態を保てるのは大きなメリットです。

私自身、メーカーとしてはセミファンレス電源を多用しており、その恩恵に預かっているのです。

静音性を高めるためのパーツ選びは疎かにできないポイントであり、これは長時間の音楽制作を可能にするための基本となります。

DTMの際に集中力を保つためには、「音の邪魔をしない環境作り」が重要です。

静音パーツに投資を惜しむことなく取り入れることで、より良い制作環境を構築することができるでしょう。

防音ケースの功労と導入のポイント

防音ケースの功労と導入のポイントについて、専門的な視点から解説していきます。

DTMを行う環境で、静音性は非常に重要なファクターです。

音楽制作中に、パソコンのファンノイズが曲の繊細な部分に入り込むことは避けたいですよね。

この点において、防音ケースは有効な解決策となります。

では、その具体的な効果と取り入れる際のポイントを見ていきましょう。

防音ケースを用いることで、一つの効果としてパソコンから発生するノイズを大幅に軽減できることがあります。

体験談として、私が導入したケースでは、ファンの音がほとんど気にならなくなりました。

制作中に集中力が途切れることもなく、音に没頭できる環境が整いました。

実は、ノイズが減ったことでモニター音もクリアに聞こえる効果が得られるのです。

次に導入のポイントですが、特に注意したいのは空冷と水冷それぞれの場合のケースの選び方です。

水冷を選択するのであれば冷却機能と防音性のバランスを重視する必要がありますし、一方で空冷を前提とした場合には、ケース内部のエアフローが重要な要素となります。

このあたりを読み違えると、「思ったよりも静かにならない」といった結果にもつながりかねません。

もちろん、防音ケースを使用することでパフォーマンスが犠牲になるのは本末転倒です。

冷却性能を保ちながら防音性を高めるメーカーも増えていますが、その中でどれを選ぶか悩ましいところ。

メーカー側の工夫も年々進化しており、最新の技術を搭載したケースも続々と登場しています。

最後に、DTM用PCの静音化を考えるならば、防音ケースは選べる選択肢の一つとして非常に有用です。

しかし、必ずしも万人にフィットするわけではないので、環境や使用目的をしっかり見定めたうえで取り入れるべきです。

静音化の工夫は他にも色々とありますが、防音ケースはその中でも要注目のアイテムです。

導入の際はぜひ参考にしてください。

ファンレス設計で室内環境を快適に保つ

ファンレス設計のパソコンはDTM環境において非常に魅力的です。

その理由を掘り下げていきましょう。

まず、ファンレス設計のメリットとして挙げられるのは、その静音性です。

ファンがないことで、駆動音が一切発生しません。

音楽制作の現場では、この点が非常に重要です。

たとえるなら、大谷翔平選手が無音の環境で完璧なフォームを追い求めるのと似ています。

誰もが集中したい場面でノイズを気にせずに作業できるというのは大きな利点でしょう。

静かに動作するだけでなく、長時間使用しても安定して高性能を保持してくれます。

これにより、エンジニアリングやミキシングもスムーズに行えました。

しかし、ファンレスという特性に頼りすぎてはならないことも覚えておくべきでしょう。

発熱処理に関しては、優秀な冷却技術によって実現されていますが、それでも過度な負荷をかけ続けると問題が生じる可能性があります。

選ぶ際には適切なスペックを確認する必要があるでしょう。

また、冷却性能について最新情報を常にフォローすることは重要です。

私も一度、作業に没頭しすぎてシステムをオーバーヒートさせた経験があります。

それからは、使い方に細心の注意を払うようになりました。

こうしたファンレス設計で進化を遂げるパソコンは、これからもDTMの世界において注目される存在であることは間違いありません。

新しいテクノロジーが日々登場する中で、私たちが選ぶ製品も進化し続けなければなりません。

そして、快適な室内環境を保ちながら音楽制作に取り組むスタイルが、今後の標準になっていくことを実感しています。

ぜひ参考にしてください。

価格帯別に見るおすすめのDTMパソコン

エントリーレベルのDTMパソコン選び

ここまで読み進めてきた方は、エントリーレベルのDTMパソコンを選ぶポイントが気になるところでしょう。

DTM(デスクトップミュージック)を始めるにあたって、パソコン選びは非常に重要なステップです。

音楽制作ソフトやプラグインをスムーズに動作させるためには、必要最低限の性能を持ったマシンが必須です。

まず、エントリーレベルであっても、CPU性能はしっかり確保したいものです。

最近の音楽制作ソフトは多くのプロセッサパワーを要求することが知られています。

私も過去に、あまりにも安価なPCを選んだことで、トラック数が増えると動作が重くなってしまい、音楽制作がストレスになった経験があります。

よって、少なくともクアッドコアのプロセッサを搭載したパソコンを選ぶのが良いでしょう。

そして、メモリもできる限り多めに搭載したいです。

8GB以上は欲しいところです。

特に、サンプルライブラリを多用する際には、メモリが不足するとソフトがクラッシュしたりするかもしれません。

最近のトレンドでは、SSDが標準的なストレージオプションとして選ばれるようになっています。

HDDよりも高速で、ソフトウェアの立ち上がりやサンプルの読み込みが速く、制作の効率が大幅に向上します。

SSDの容量1TB程度でも、始めたばかりの方であれば十分かもしれません。

ただし、音楽データはすぐに増えていくので、外付けHDDを併用して余裕を持たせるのも効果的です。

実は、DTMのエントリーレベルでは、どうしてもグラフィック性能を重視してしまいがちですが、GPUは音楽制作においてはあまり重要ではありません。

軽いグラフィック性能があれば十分なので、グラフィックスカードにはあまり予算を割く必要はほとんどないでしょう。

私は以前、初めてのDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)での制作に取り組んだ際、多機能なソフトを手に入れたことに満足してしまい、肝心のパソコン性能を見落としてしまったことがありました。

そのため、予算の範囲内で最適なパソコンを選ぶことが重要です。

音楽制作には、思ったよりもパソコンが重要な役割を果たすことが分かっています。

ぜひ参考にしてください。

ミッドレンジパソコンで実現する効率的な作曲

ミッドレンジパソコンで実現する効率的な作曲について考えていきましょう。

DTMを始めるにあたっては、ハイエンドの機材やソフトウェアに目が行きがちですが、実はミッドレンジのパソコンでも十分力を発揮することができます。

特に最近のミッドレンジパソコンは、性能が向上しており、多くの場面でハイエンド製品に匹敵するか、それを超えるケースも増えてきました。

簡単に言えば、不要に予算を膨らませなくても、しっかりとしたパフォーマンスを発揮できる選択肢が広がっているというわけです。

私の体験談でもありますが、以前使っていたハイエンドマシンと比較しても、最近手に入れたミッドレンジパソコンは十分な能力を持っていました。

それも、グラミーテクノロジーの進化がここ数年著しいことに起因しています。

特に、複数のプラグインを駆使した音楽制作でも、遅延がほとんど見られないのです。

これがあれば、慌てずにしっかりと音楽に集中できるのではないでしょうか。

これが重要なポイントであることが分かっています。

そして今後の展望としては、さらなるCPU性能の向上と効率的な電力消費の両立に期待が寄せられます。

近年の動向を見ても、省電力化を図りつつもパフォーマンスを維持できる技術が進化しており、DTM制作を行う環境もどんどん快適になっていく流れがあると言えるでしょう。

これらを考えると、最初からハイエンドに飛びつかなくても、ミッドレンジパソコンならではの魅力を十分に活かして作業が進められるのです。

ミッドレンジだからといって、その能力を軽んじる必要はほとんどないでしょう。

むしろ、自分のニーズに合わせて適切な選択をすることで、効率的で満足度の高い音楽制作環境を手に入れることができるはずです。

自分の作業スタイルに合ったモデルを見極め、快適に創作活動を行ってくださいね。

ハイエンドモデルでプロの品質を手に入れる

ハイエンドモデルでプロの品質を手に入れるためには、予算を惜しまないことが前提となります。

DTMにおいては、処理速度や多くのプラグインを駆使した複雑なプロジェクトの管理が要求されます。

私自身も、DAWの重たいプロジェクトがスムーズに動作せず、フラストレーションを感じた経験があります。

そんな中、ハイエンドモデルのマシンに乗り換えた途端、ストレスなく楽曲制作に没頭できる環境が整いました。

ここでの投資は決して無駄ではないと実感した瞬間でしたね。

最近のCPU市場では、インテルやAMDがしのぎを削っています。

特に、マルチスレッド性能が次々と向上しているのは驚きです。

これは、リアルタイムでのエフェクト処理や音源読み込みを遅延なくこなせることを意味します。

私自身、最新のハイエンドCPUにアップグレードしてから、以前の環境では考えられなかったスムーズな制作環境を手に入れました。

その効果は絶大です。

RAMについても、32GB以上を推奨します。

これだけの容量があれば、大規模なサンプルライブラリを使用する際にも余裕が持てます。

実際、大容量のサンプルを大量に使用するオーケストレーションのプロジェクトも支障なく動かすことが可能になりました。

ハイエンドマシンを取り入れることで、処理能力の向上だけでなく、制作のスピードアップも実現できます。

これは、プロのクオリティを追求する上で、必須の投資だといっても過言ではありません。

また、ストレージはNVMe SSDを選ぶことを強くおすすめします。

転送速度がHDDとは比較にならないため、プロジェクトの読み込みや書き込みが非常に速くなります。

最近、AIが音楽制作の分野にも進出し始めていることをご存知の方もいるでしょう。

この流れに対応するためには、高性能なマシンが必要不可欠です。

AIプラグインを活用しつつ、高品質な作品を作るためには、やはり妥協のないハイエンドモデルを選定する価値があります。